|

脇差 白鞘入り Wakizashi, Shirasaya |

津田越前守助広

Tsuda Echizen-no-kami Sukehiro |

【銘文】表 : 津田越前守(以下切) 裏 : 寛文十二年八(以下切) |

【寸法】刃長 58.7cm(1尺9寸3分7厘)、反り 0.7cm(2分3厘)、元幅 3.13cm、元重ね 0.70cm、先幅 2.24cm、先重ね 0.48cm、目釘孔 3個、刀身重量 577g 、白鞘全長 86.2cm |

【時代】江戸時代 寛文十二年(1672) |

【国】摂津 |

|

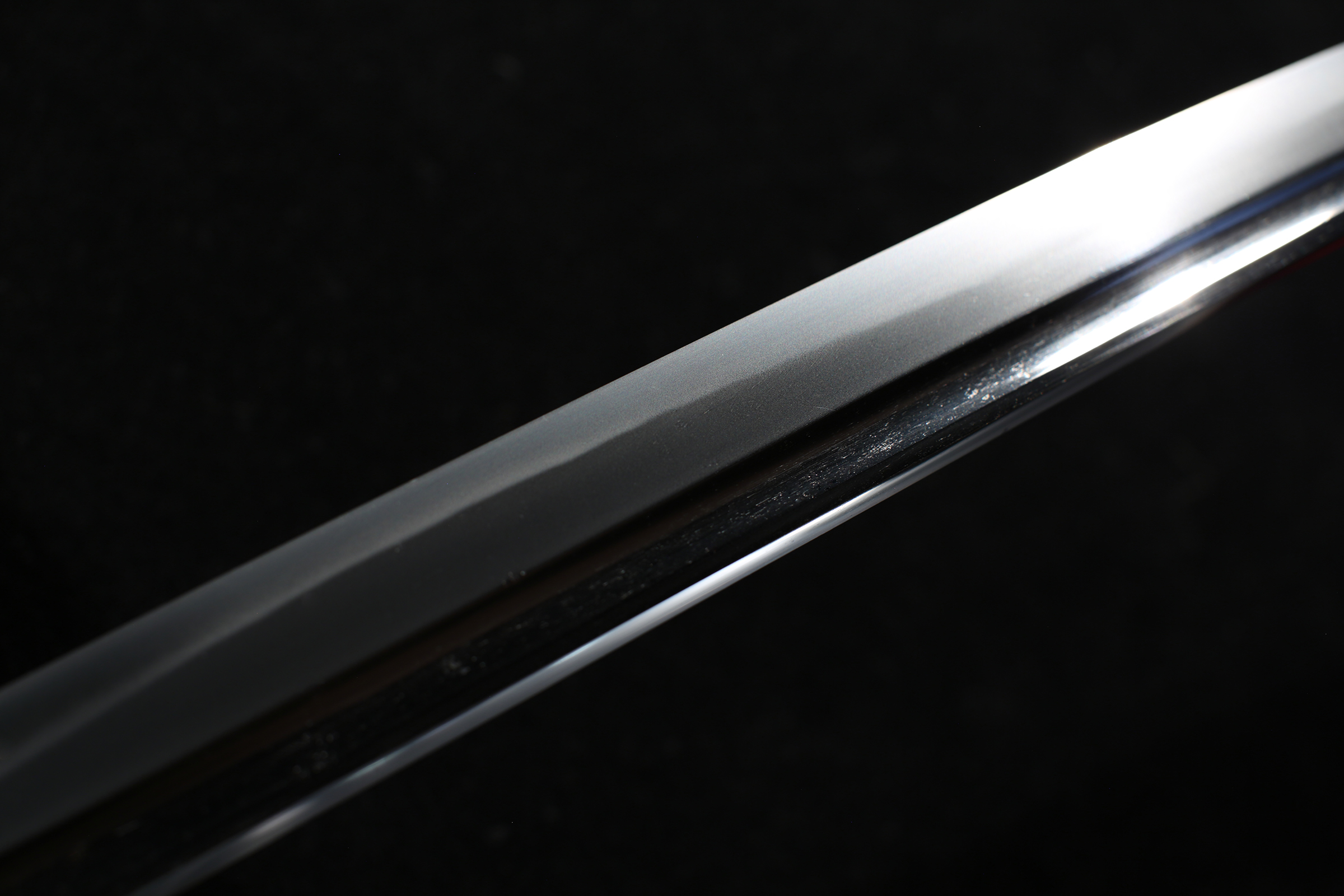

【特徴】鎬造、庵棟、身幅広く、重ね尋常、元先にやや幅差つき、反り浅くつき、中切先詰まりごころとなる姿。 茎は磨上、鑢目筋違、先切り、目釘孔三。 彫物は、表裏に棒樋を掻き流す。 地鉄は、小板目肌よくつみ、地沸つき、地景細かに入り、かね明るく冴える。 刃文は、直刃調、浅く湾れ、小沸よくつき、処々刃縁ほつれ、砂流しかかる。 帽子は、直ぐに小丸、先掃き掛け、やや深く返る。 【見どころ】津田越前守助広は、寛永十四年摂州打出村(現在の芦屋市)生まれ、通称を甚之丞といい、初代そぼろ助広の門人です。明暦元年、師の歿後に二代目を継ぎました。明暦三年、越前守を受領し、寛文七年に大坂城代青山因幡守宗俊に召し抱えられ、天和二年四十六歳で歿しました。初期の石堂風の丁子乱れに続いて互の目乱れを焼き、直刃も上手で、さらには濤瀾乱れという独特の刃文を完成させ、一世を風靡しました。本作は磨上げているものの、寛文十二年の年紀入り「角津田」銘の貴重な作品です。寛文新刀の典型的な体配で、地鉄よくつみ、こまやかに沸づく直刃調の浅く湾れた刃文をお楽しみいただけます。 【状態】古研ぎで、やや小錆・ヒケがあります。朽込み跡が数箇所あります。 |

【付属品】素銅地金着二重ハバキ、白鞘、白鞘袋、登録証(長崎県14667号 昭和41年4月13日交付/令和5年12月4日再交付)、保存刀剣鑑定書(日本美術刀剣保存協会 令和6年5月31日発行)

|

|

【商品番号】A011025 【価格】売約済 |

ご注文はメールでどうぞ。お電話、FAXでも承ります。

ご購入までの流れ

戻る

刀剣小町 TEL : (03)5284-9014 / FAX : (03)5284-9043 E-mail : s_tsukada@toukenkomachi.com

営業時間 : 正午〜午後8時まで 定休日 : 日曜日

古物商許可 (美術品商) 株式会社ヴィーニュコーポレーション 東京都公安委員会 第306671805385号 「5FCD」